Jared Harris si muove con disinvoltura tra mondi diversi — dai drammi storici alle epopee di fantascienza — portando sempre con sé un’intensità silenziosa e una profonda comprensione della complessità umana. In “A House of Dynamite” di Kathryn Bigelow interpreta il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, un uomo costretto a confrontarsi con l’impensabile realtà della minaccia nucleare. In “Foundation”, giunta alla terza stagione, torna invece nei panni di Hari Seldon, il brillante matematico la cui visione del futuro è tanto fragile quanto ambiziosa.

Ci siamo incontrati circa un mese dopo la première di “A House of Dynamite” alla Mostra del Cinema di Venezia. Jared mi ha parlato con grande lucidità di paura, potere e responsabilità morale, sia in politica che nella narrazione. La nostra conversazione ha oscillato tra il reale e l’immaginario, dai fatti della Guerra Fredda agli imperi intergalattici, rivelandomi un attore che affronta ogni ruolo come un modo per comprendere cosa ci muove come esseri umani — e cosa ancora ci tiene svegli la notte.

Qual è il tuo primo ricordo legato al cinema?

La prima cosa che mi viene in mente è “Jason and the Argonauts”. Ero in collegio, e la casa in cui stavo si chiamava “Gli Spartani”, quindi in un certo senso ero già indirizzato verso la mitologia greca e tutto quel mondo. Ricordo che guardavo quel film di continuo.

Ho visto “A House of Dynamite” a Venezia, durante il Festival, e mi è piaciuto molto. Il tuo personaggio, il Segretario alla Difesa, è perseguitato dalla paura delle armi nucleari, una paura collettiva ma anche profondamente personale. Come hai lavorato, da solo e con la regista, per incarnare un’ansia così universale?

Credo che, per il mio personaggio, tutto inizi come una sorta di sospensione dell’incredulità – un esercizio intellettuale. È ovviamente consapevole della minaccia nucleare, ma è qualcosa di astratto, finché non diventa personale. Quando capisce che una delle città potenzialmente nel mirino è quella in cui vive sua figlia, tutto cambia. La paura smette di essere teorica e diventa dolorosamente reale.

Penso anche che, storicamente, abbiamo creduto di aver “vinto” la Guerra Fredda, e quel senso di vittoria ci ha resi compiacenti. Una volta che le due superpotenze hanno fatto pace, collettivamente abbiamo pensato: “Beh, è finita, non dobbiamo più preoccuparcene”. Ma come il film sottolinea, per la prima volta dopo decenni stiamo costruendo più armi nucleari invece di smantellarle. Quella paura, quell’ansia sopita, è riemersa in silenzio, e le persone al potere, come il mio personaggio, ne sono profondamente consapevoli.

La cosa più inquietante è che l’idea stessa di un attacco nucleare ci appare ancora quasi impensabile. Eppure, sul set avevamo due consulenti militari di STRATCOM che avevano trascorso tutta la loro carriera a simulare questi scenari, giorno dopo giorno. Ci raccontarono che in passato a questi esercizi partecipavano il Segretario alla Difesa e perfino il Presidente. Ma quando alcune informazioni cominciarono a trapelare, rivelando le scelte che un presidente avrebbe potuto fare, la pratica divenne troppo rischiosa, sia politicamente che strategicamente. Di fatto, l’ultimo presidente a prendere parte personalmente a tali esercitazioni fu Reagan.

Quindi, paradossalmente, ciò che oggi è terrificante è che le persone che dovrebbero prendere queste decisioni – il presidente, il Segretario della Difesa – lo farebbero per la prima volta, in tempo reale, con il mondo intero che guarda. Tutti gli altri, strateghi e consiglieri, l’hanno provato solo in teoria. Ma chi sta al vertice? Viene gettato direttamente nel fuoco. Ed è proprio questo, secondo me, che rende tutto così impensabile.

Già, Kathryn Bigelow ha un talento speciale nel radicare la tensione nella realtà, nella fisicità, nei dettagli. C’è stato un momento sul set che ti ha davvero turbato, o che ti ha fatto riflettere su quanto la finzione possa avvicinarsi alla realtà?

Sì, due cose mi hanno colpito. La prima è che ci sono soltanto 50 di questi intercettori. La seconda è quanto sia difficile intercettare un missile: devi colpirlo quando è in orbita, fuori dall’atmosfera. È stato piuttosto inquietante scoprirlo.

Dopo questo film, sono andato a girarne un altro, “Reykjavik”, che racconta il vertice di Reykjavik per la fine della Guerra Fredda. Lì si parlava di quante ICBM (missili balistici intercontinentali) avesse ciascun Paese, a medio, lungo raggio, ecc., e di tutta la negoziazione tra Reagan e Gorbaciov.

Quindi sì, ci avevo già pensato. Ma ricordo anche che, da bambino, la minaccia dell’annientamento nucleare era molto reale. In un certo senso, è simile all’ansia che oggi la generazione giovane prova per il disastro ecologico. Quell’angoscia che loro sentono per l’ambiente, la mia generazione la sentiva per l’idea di svegliarsi un mattino e trovarsi in un conflitto nucleare globale. Non ho dovuto scavare molto per trovare quell’ansia: era sempre lì, nella mia infanzia e giovinezza.

“Ricordo anche che, da bambino, la minaccia dell’annientamento nucleare era molto reale. In un certo senso, è simile all’ansia che oggi la generazione giovane prova per il disastro ecologico.”

Lavorare a questo film ha cambiato il tuo modo di pensare al potere, alla sua fragilità, e alla responsabilità individuale in un contesto geopolitico?

Sì, mi ha reso più fiducioso nel fatto che, al momento giusto, ci saranno le persone giuste a prendere quelle decisioni. Perché guardando come funziona questa macchina decisionale, ti rendi conto che l’elemento umano è il più importante. Ci sono passaggi prestabiliti da seguire, certo, ma alla fine è sempre un essere umano a decidere. E tu vuoi che quella persona agisca non solo in base all’istinto di sopravvivenza, ma anche pensando all’umanità in generale. Questo film mi ha fatto apprezzare quanto sia essenziale avere qualcuno in quella posizione che sia aperto in quel senso.

Alcuni dicono che “l’ignoranza è una benedizione”. Tu cosa ne pensi? Abbiamo tutti il dovere di affrontare le verità scomode, o a volte è meglio non sapere?

Dipende da cosa stiamo affrontando. In certi casi, l’ignoranza può sembrare una benedizione mentre stai deambulando nel sonno verso il disastro, capisci? È importante uscire da quella nuvoletta di beatitudine. Non serve ficcare la testa sotto la sabbia tutto il tempo, ma bisogna avere una visione equilibrata.

I giovani di oggi non hanno quell’esperienza diretta dell’ansia da annientamento nucleare, ma provano lo stesso tipo di paura per la crisi ecologica, come dicevamo. E in situazioni come questa, l’ignoranza contribuisce al problema. Il punto è che noi non siamo in quelle stanze dove si prendono le decisioni: tutto ciò che possiamo fare è cercare di far capire ai nostri leader quanto certe cose ci stiano a cuore, sperando che si concentrino su di esse. Ma dobbiamo anche capire quanto sia difficile per loro affrontare qualcosa che sembra solo ipotetico.

Poi, certo, in altri casi, come sapere il giorno della propria morte, forse l’ignoranza è davvero una benedizione. Ma per le grandi questioni collettive, credo che essere informati sia sempre la cosa migliore.

C’è stato un momento, magari una scena o una conversazione sul set, che ti ha fatto vedere il tema della paura nucleare o della responsabilità morale sotto una nuova luce?

Sì, credo che la cosa più importante sia stata la determinazione di Kathryn e dello sceneggiatore Noah Oppenheim nel mantenere la storia apolitica. È per questo che non c’è alcun indizio su quale partito sia al potere: perché, se una cosa del genere dovesse accadere, non importerebbe affatto. Avresti comunque lo stesso problema da risolvere, le stesse decisioni da prendere. In quel momento, non sei un repubblicano o un democratico, sei un essere umano. Ne abbiamo parlato tutti, in fase di preparazione e studio, cercando quei piccoli dettagli che ci avrebbero aiutato. Kathryn ci ha spiegato che era una scelta precisa: non volevano che il film finisse intrappolato negli echi del dibattito politico odierno.

Il film, in effetti, non offre risposte semplici. Lascia spazio al dubbio, alla riflessione. Quali domande ti piacerebbe che il pubblico si portasse via dopo averlo visto?

Credo che Kathryn e Noah abbiano già posto la questione principale: evitare di ricadere in una nuova corsa agli armamenti.

I film devono prima di tutto intrattenere, ma se sono davvero potenti, restano impressi nella mente per una ragione. E quella ragione è ciò su cui poi rimugini, ognuno a modo suo. In generale, vorrei che il pubblico si interrogasse sul futuro, su cosa vogliamo fare con il vaso di Pandora che abbiamo aperto e non possiamo più richiudere. Non possiamo disimparare ciò che sappiamo, ma possiamo cercare di controllarlo.

Ecco, direi solo una cosa: non colleghiamo tutti i siti di lancio missilistico a un supercomputer dotato di intelligenza artificiale, perché abbiamo visto tutti “War Games” e “Terminator”, e sappiamo tutti come va a finire. Manteniamo sempre l’elemento umano, almeno per girare quella chiave.

Speriamo. E ora, cambiando argomento: hai anche un ruolo chiave in una serie TV amatissima, “Foundation”. La terza stagione si è appena conclusa, e mi è sembrata più “space opera”, più grande, più spettacolare. In che modo questo cambiamento ha influenzato il tuo approccio alla presenza e all’energia di Hari Seldon sullo schermo?

Innanzitutto, questa stagione è più apertamente una storia d’avventura e d’azione. In parte perché il personaggio di Lou Llobell, Gaal, nelle prime due stagioni era stato definito e allo stesso tempo limitato dalle sue relazioni con Raych, con Salvor e con me. In pratica reagiva sempre a loro, prima di avere una sua storia, un suo arco narrativo, una sua missione. Con la scomparsa di Hari – dovunque egli sia finito – le consegna davvero le redini. Così, Gaal ha potuto vivere una storia più dinamica, più lineare, quasi da eroina d’avventura, e questo ha funzionato molto bene.

Dall’altra parte della narrazione, assistiamo finalmente al crollo annunciato dell’Impero. E ciò che trovo brillante è che non viene distrutto da un nemico esterno, ma dall’interno. C’è ovviamente la pressione esterna, che erode piano piano, ma alla fine la caduta arriva perché l’Impero implode. È un’idea narrativa molto intelligente.

Una delle doti di David Goyer è proprio quella di essere un ottimo architetto di trama: la sua mente è naturalmente portata a costruire strutture complesse. Dal punto di vista del mio personaggio, però, sento che Hari si sta avviando verso una sorta di irrilevanza. Tutti i doni che aveva, ora Gaal li possiede e in più ha una specie di superpotere. Questo rende quasi superfluo ciò che Hari porta in tavola. Credo che in questa stagione si senta proprio quel senso di passaggio di testimone, ma anche di perdita d’importanza per lui.

Hai detto di essere stato coinvolto attivamente nello sviluppo di alcune scene di “Foundation”. Quanto è stato collaborativo il processo tra te e gli sceneggiatori, nel definire la voce e l’arco narrativo di Hari?

È sempre stato un dialogo aperto. Nella writers’ room, a ogni personaggio vengono assegnate tre parole chiave che ne definiscono l’essenza. Quando arrivano le sceneggiature della nuova stagione, è un po’ come tornare al punto di partenza: le rileggi, pensi a dove avevi iniziato e poi discuti con gli autori su come le cose siano cambiate. E penso che ormai abbiamo superato quelle definizioni iniziali.

Per esempio, in questa stagione c’era l’idea che Hari facesse ancora una volta un colpo di scena a Gaal – che lei si svegliasse e scoprisse che lui era vivo, con sorpresa per lei e per il pubblico. Ma ho detto che non mi sembrava credibile. Quella era la sua gente, e nella stagione precedente avevano cercato di ucciderlo: non l’avrebbero ingannata così. L’unico modo in cui poteva funzionare era se Gaal lo sapeva già e aveva accettato il piano. Magari Hari era rimasto sveglio un po’ più del previsto, ma solo perché si rendevano conto che non avevano abbastanza tempo, e uno dei due doveva restare sveglio per portarli a destinazione.

Sono dettagli, ma fanno la differenza: il loro rapporto è cambiato. Ora si fidano l’uno dell’altra, lavorano insieme, e questo va riflesso nella storia.

Ricordo anche un esempio dalla prima stagione, episodio sei, quando Raych uccide Hari all’improvviso – e tutti abbiamo pensato: “Che diavolo sta succedendo?”. Ne parlai con David e gli dissi: “Anche se pensi che sia la scelta giusta per la storia, non suona emotivamente vera”. Gli dissi: immagina di togliere il contesto fantascientifico – sei malato terminale e vai a Dignitas, in Svizzera, per porre fine alla tua vita. Non consegneresti il pulsante a tuo figlio dicendogli: ‘Premilo tu’. E anche se lo facessi, ci vorrebbe una persuasione enorme, se ami quella persona. Non mi sembrava che fossimo ancora arrivati a quel punto nel loro rapporto.

Così abbiamo riscritto la scena: doveva essere chiaro che Hari si sarebbe tolto la vita – un suicidio. Raych sarebbe rimasto indietro per organizzare il funerale e, due settimane dopo, sarebbe scomparso di notte per salire sulla Raven e raggiungere Hari. Ma poi Hari avrebbe scoperto che Raych e Gaal erano innamorati, e, conoscendo la natura umana, sapeva che Raych non se ne sarebbe mai andato. Avrebbe trovato una scusa per restare, Gaal sarebbe rimasta incinta e lui non avrebbe abbandonato il loro bambino. Quindi, l’unico modo per essere certo che Raych lasciasse davvero la nave era assicurarsi che non potesse restare – e l’unico modo per farlo era farsi uccidere da lui. Abbiamo effettivamente girato quella versione della scena, ma poi non è stata usata.

“Nella writers’ room, a ogni personaggio vengono assegnate tre parole chiave che ne definiscono l’essenza. Quando arrivano le sceneggiature della nuova stagione, è un po’ come tornare al punto di partenza: le rileggi, pensi a dove avevi iniziato e poi discuti con gli autori su come le cose siano cambiate.”

A proposito di emozioni forti: qual è l’ultimo film o serie TV che hai visto e che ti è rimasto addosso per un po’?

Oh, bella domanda. Sai, guardo davvero tante cose. “Barry” era una serie fantastica, scritta benissimo, diretta in modo incredibile. Mi è piaciuto molto anche “Dept. Q”.

E cosa stai leggendo in questo periodo?

Sai, ormai non leggo più per piacere, perché devo leggere tantissimo per lavoro. Sceneggiature, ogni settimana, montagne di script e ricerche. Quindi non leggo più per diletto, purtroppo.

Ti capisco. È successo anche a me durante l’ultimo anno di università. Leggevo talmente tanto materiale accademico per la tesi e gli esami che, nel tempo libero, i miei occhi rifiutavano qualunque altro “inchiostro su carta”.

Esatto. Anche per me leggere la sceneggiatura di un amico è un grande impegno. Se leggi per valutare se vuoi far parte di un progetto, e dopo trenta pagine non sei coinvolto, ti fermi e pensi: “Meglio che trovino qualcuno per cui questa storia significhi qualcosa”. Ma se leggi la sceneggiatura di un amico, devi impegnarti, riflettere, dare un feedback ragionato. Ti porta via tre o quattro ore.

E qual è l’ultima cosa che hai scoperto su te stesso attraverso il lavoro? Immagino che voi attori, vivendo tante vite diverse, impariate molto sulla natura umana, e anche su voi stessi.

Sì, sicuramente diventi un buon osservatore della natura umana. Quando costruisci un personaggio, le cose più utili sono proprio quelle di cui lui non è consapevole, o che nega. Quelle negazioni sono un motore potentissimo. Però è molto più difficile applicare lo stesso principio a sé stessi… può richiedere decenni di terapia [ride]. È anche una domanda un po’ inquietante da affrontare in pubblico!

Eh, già! Cosa ti piacerebbe vedere fuori dalla tua finestra, ora e per sempre?

Il mare. Amo il mare. Mi piace sentire il suono delle onde quando mi addormento e l’odore del mare di giorno. Mi rilassa profondamente.

E qual è stato il tuo più grande atto di ribellione?

Da bambino ero il figlio di mezzo, quindi sempre un po’ turbolento. Se qualcuno mi diceva “Non fare questo”, la mia prima reazione era farlo subito. Ci sono molti esempi. Per dire, a scuola non potevamo avere dolci, così io e il mio migliore amico avevamo messo in piedi un piccolo traffico di caramelle: le vendevamo di nascosto agli altri ragazzi e poi, a fine trimestre, andavamo a riscuotere i debiti. Eravamo dei piccoli delinquenti! [ride]

Più tardi, direi che il mio atto di ribellione più grande è stato andare al college in America. In realtà non era una ribellione vera e propria, ma un modo per conquistare indipendenza, libertà dalle aspettative della mia famiglia su chi pensavano che fossi. Non sapevo ancora cosa volessi fare, o in quale “scatola” volessi entrare, ma sapevo che non volevo quella che avevano scelto per me.

E qual è la tua paura più grande?

La disoccupazione. Mi terrorizza. Non credo all’inferno, ma credo nella disoccupazione.

Sacrosanto. Cosa significa per te sentirsi a proprio agio nella propria pelle?

Domanda bellissima. Ricordo che da giovane era molto più difficile. Credo che abbia a che fare con l’accettare, o forse rassegnarsi al fatto che: “Ecco chi sei. Queste sono le carte che ti sono state date. Giocale, e smettila di desiderare un mazzo diverso”.

Quando sei giovane, ti critichi continuamente, hai tutte quelle voci nella testa che ti tormentano, ti giudicano, ti sminuiscono, ti fanno dubitare di te stesso. Credo che la chiave sia imparare a far tacere quelle voci.

“Ecco chi sei. Queste sono le carte che ti sono state date. Giocale, e smettila di desiderare un mazzo diverso”

Non è affatto facile, però, riuscire a essere più forti delle voci interiori che ti sminuiscono o manipolano.

No, per niente. Una volta sono andato in un centro di meditazione a Rochester, nello stato di New York, per tre giorni. Si passava tutto il tempo a meditare. L’obiettivo era vedere se riuscivi a contare i respiri fino a dieci senza avere pensieri intrusivi. È difficilissimo. Una delle prime cose che fanno è metterti un fiore davanti e dirti: “Osservalo. Guarda il fiore, non pensare a niente. Vedi quanto tempo ci metti prima che la tua mente cominci a commentare qualcosa”. Passano pochi secondi. È quasi impossibile.

Ma ricordo che alla fine di quei tre giorni mi sentivo calmo, tutto sembrava più luminoso, i colori più vivi, l’aria più intensa.

Io personalmente trovo molto difficile meditare, ma sono sicura che funzioni: basta farci pratica.

È come andare in palestra, un’abitudine da coltivare ogni giorno. Ricordo che chiesi all’istruttore quale fosse l’obiettivo finale, e lui disse che alla fine bisognerebbe arrivare a farlo sei ore al giorno. Rimasi scioccato: “Ma quello è un lavoro a tempo pieno!” [ride]. Però sì, aiuta davvero.

Che cos’è per te “casa”?

Casa è ovunque ci sia Allegra, mia moglie.

Che risposta dolce. E qual è il tuo posto felice?

Oh, ne ho tanti di posti felici.

Quindi sei una persona molto felice.

Non proprio, in realtà! [ride] Sai, sono un attore, e c’è un motivo se il nome collettivo per un gruppo di attori in inglese è a moan o a whinge of actors, cioè un “lamento” o un “piagnisteo” di attori – perché quando ci ritroviamo, ci lamentiamo sempre di qualcosa! [ride]

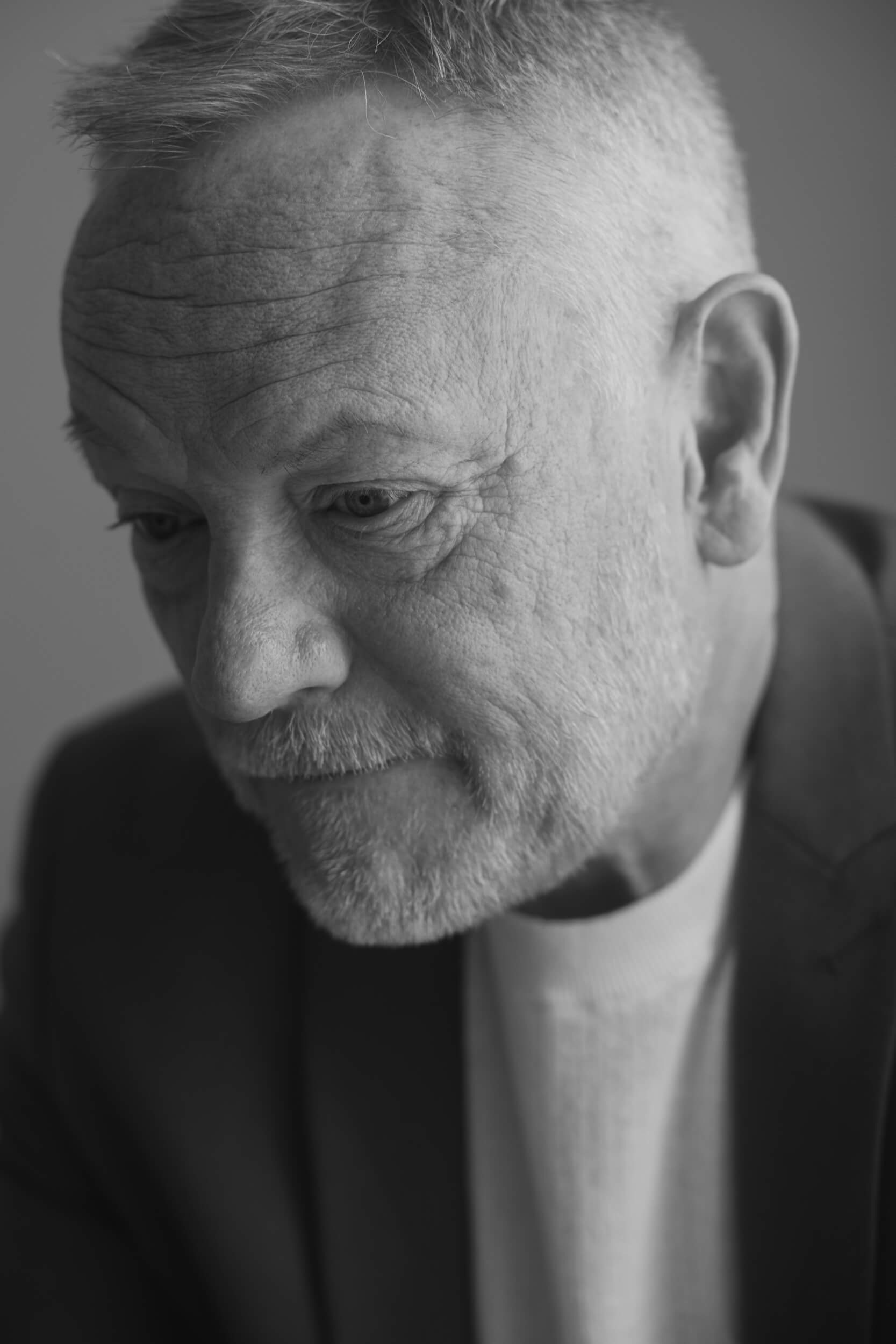

Photos by Johnny Carrano.

Location: Hotel Excelsior.